CIFF上海|家具出海下半场,中国品牌靠什么留下来?

中国家具出海正在走进下半场。

曾经,世界工厂的光环足以带领中国家具在全球攻城略地——订单源源不断,产品漂洋过海,从沃尔玛的货架到北欧小镇的客厅,处处有中国制造。但在这个品牌为王的时代,代工模式的边际效益正日益减弱,单靠产能、效率、价格拼杀,早已不是故事的全部。

制造,始终喧嚣;品牌,却始终寂静。

今天的中国家具行业正站在一个关键分岔口。曾经推着我们走的,是产业链效率、制造红利与人口成本;而接下来,必须是文化共鸣、审美理解与品牌构建——这是一条需要重新定义身份的漫长旅程。

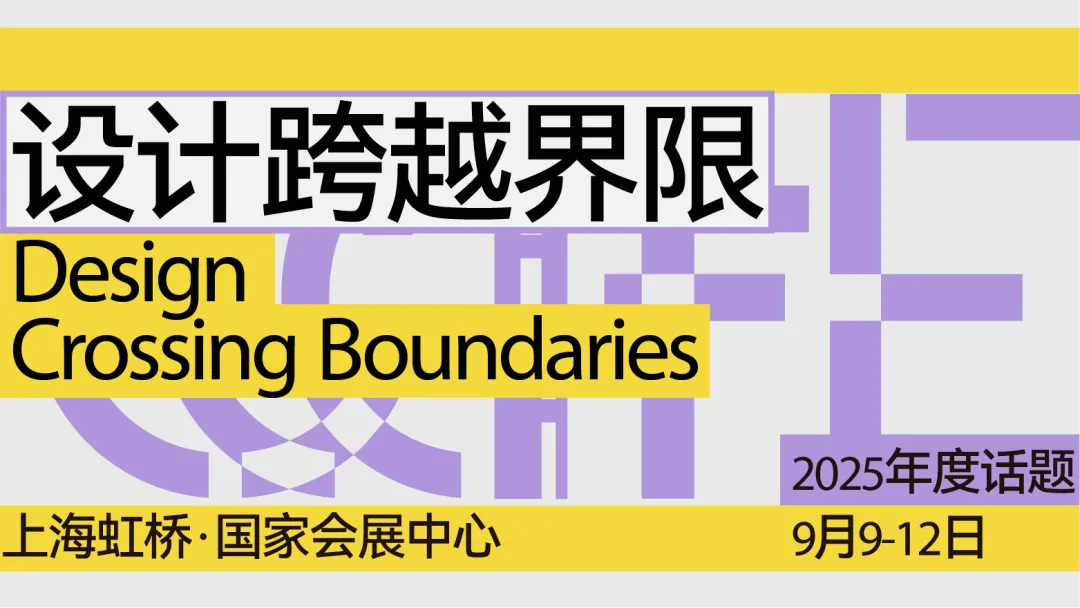

2025年,CIFF上海打造“Beyond Furniture”特别主题策划,不再将家具定义为单纯产品,而是作为文化内容、生活方式与精神表达的承载体。通过4大外销核心展区的精准策划,希望帮助品牌找到自己的文化价值,提炼出可共情的全球化表达方式,再通过全球传播网络完成有效输出。

我们发现,一批具备前瞻视野的中国出海企业已率先布局,通过深度本土化传递品牌价值,成功跨越文化壁垒,赢得海外消费者认同。开展前夕,CIFF上海联合77度,对这些深度参与出海转型的品牌相关负责人进行了对话。

他们的共识清晰且一致:中国家具的下一程,不是做得更像别人,而是被世界看见自己。

他们的实践印证:从中国制造的物理输出迈向中国价值的深度共鸣,已非单纯竞争选项,而是中国品牌构建全球影响力、实现可持续增长的战略必需。

沙发,是进入一个国家居住文化的第一扇门。它不仅关乎审美,更关乎人们如何坐下、如何放松、如何与家人共享时光。出海的前半场,中国品牌以品质与性价比撬开市场;而真正能留下来的,是那些能让功能隐于形态之中,让审美适应多元文化背景,才能在全球客厅中找到安身之处。

办公家具最初解决的是功能与效率,如今则更关注人在空间中的体验。中国品牌出海,在这条专业性强、更新快的赛道上,既要拼技术,又要拼理解力。不同国家的工作文化、身体习惯、协作方式,决定了家具的设计边界。谁能在系统化解决方案中嵌入更多人性与细节,谁就能从供应链制造者转型为真正的办公空间塑造者。

户外家具承载着人们对自然的想象与重连的渴望。从花园到阳台,从日光到风雨,不同地域对气候、审美、习惯的偏好各异。出海的下半场,中国品牌要摆脱环境适配的被动逻辑,转向生活方式驱动的主动表达。谁能读懂不同文化中关于户外的情感密码,谁才可能在这个看似辽阔、实则精致的赛道上,走得更远。

客厅和餐厅是家中最具情感浓度的空间。中国品牌曾习惯用产品逻辑定义这些空间,但在出海的新阶段,只有具备情感感知力的设计语言,才能穿越国界与文化。家的形式千差万别,家的意义却永远相似:连接、陪伴、表达自我。能留下来的品牌,不是制造更华丽的家具,而是创造能被感知、被共鸣、被记住的生活场景。

CIFF上海“Beyond Furniture”希望通过展会,呈现中国家居全球化路径的关键跃迁:从依托产能优势的“供应链出海”,向以品牌价值为核心的“品牌IP出海”全面进化。

在此进程中,CIFF上海发挥“内容引擎”作用。它不仅是展示平台,更是一面精准的产业棱镜,折射出中国品牌如何以深厚的文化自信为根基,深度融合前沿设计与科技创新,最终实现从单一“产品输出”到“价值范式输出”的战略性升维。

CIFF上海着力构建一个强大的“中国设计的全球翻译平台”,助力中国品牌跨越文化鸿沟,改写世界对中国家居仅停留在“Made in China”的传统印象,在全球消费者心智中建立清晰的“Created by China”认知。

展望未来全球家居格局,中国角色的演变已超越制造范畴,正加速成为不可或缺的创新策源高地与行业标准引领者。CIFF上海将持续赋能中国家居企业深度参与全球竞争,最终实现从“制造强国”向“品牌强国”的宏伟跨越。